歯周病はデンタルプラーク中に棲息する細菌によって発症する感染症ですが、病気のかかりやすさや進行の度合いは個々に異なります。とりわけ、いろいろな病気にかかることで進行が促進されることがわかっています。その代表例が糖尿病です。

糖尿病患者さんでは、糖尿病がない方に比べ歯周病がより進行しやすいことから、歯周病は「糖尿病の第6番目の合併症」とも呼ばれています。糖尿病になると慢性高血糖の状態となり、感染に対する抵抗力が減弱し歯周病が進行しやすくなるとともに、傷の治りも悪くなります。

したがって、歯科治療に先立って、血糖を正常化しておくことが大事です。特に抜歯や後述する歯周外科治療などの外科的な処置を行う際には、注意が必要です。

一方、こうして重症になった歯周病は逆に糖尿病を悪化させることもわかってきました。つまり、糖尿病によって、より進行した歯周病が、こんどは糖尿病そのものに悪影響を及ぼすようになります。

これは、重度の歯周病による影響が全身に及び、血糖値を下げるホルモンとして知られるインスリンの働きを抑えるためであると考えられています。

とくにその影響は、体に脂肪がつきはじめた成人期以降のいわゆる働き盛りの年齢層で現れやすくなります。

昔に比べ、体重が5〜10キログラム程度増加した糖尿病の方で、重度の歯周病にかかっている場合は注意が必要です。

このような方に適切な歯周病の治療を行うことで、糖尿病の血糖管理の指標として知られるヘモグロビン1cと呼ばれる検査値が、改善する事もわかっています。

このように糖尿病と歯周病はお互いの悪化要因として作用する事から、糖尿病患者さんの歯周病治療では、医科歯科双方の、かかりつけ医間での情報共有が重要です。

その場合は、糖尿病連携手帳などを活用ください。また、重度の歯周病で咀嚼障害が生じると糖尿病の食事療法にも影響が出る恐れがあるので、糖尿病と診断されたら必ず歯科を受診し、歯周病の状態をチェックしてください。

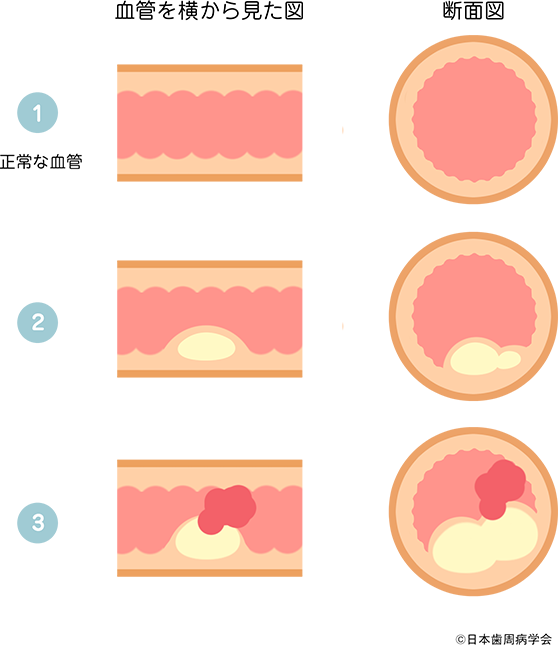

動脈硬化とは、全身に栄養分や酸素を送る動脈の弾力性が低下し硬くなった状態のことです。動脈の内壁にコレステロールなどの粥状物質の塊(アテローム性プラーク)が生じることで、血管壁が肥厚し、血管内腔が狭窄するために血管が詰まりやすくなります1。

また、動脈硬化でもろくなった血管壁が破裂すると血栓により血管が塞がります。

動脈硬化の発症と進展

心臓に栄養を供給する冠動脈で生じると心筋梗塞、脳動脈で生じると脳梗塞となり、生命にかかわる重篤な病気です。

動脈硬化のリスク因子としては、年齢、性別、総コレステロール、収縮期血圧、喫煙が挙げられています。現在では脂質異常症や糖尿病、肥満そして高感度C反応性タンパク(CRP)も動脈硬化発症のリスク因子であることが知られています2。

高感度CRPは血中に存在する炎症反応の指標であり、歯周病の患者さんで血中高感度CRPレベルが上昇しており、歯周治療により低下することが明らかとなっていることから3。、歯周病による全身性の炎症応答の亢進が動脈硬化の発生や進行のリスクを高める可能性があります。

また脂質代謝異常については、血液中のHDLコレステロールの減少がリスク増加につながることが疫学研究から明らかとなっています4。

本邦で実施された調査で、歯周病を有すると考えられる集団ではHDLコレステロール値が低く5。 、LDLコレステロール値が高いことも報告されていることから6。、歯周病による脂質異常症への関与も示唆されています。

今のところ歯周病を治療することにより、動脈硬化が改善したり、心筋梗塞や脳梗塞の発症を防ぐ直接的な効果は十分に確認されていません。しかし、重度の歯周炎により、体内の炎症レベルを高めた病的状態には体への悪影響の危険性があり、歯周病を放置しないことが大切です。

虚血性心疾患とは、心臓を取り囲むように張り巡らされた冠動脈の狭窄や閉塞によって心筋への血流が不足することで起こる疾患の総称です。冠状動脈性心疾患とも呼ばれます。

狭心症と心筋梗塞が含まれ、その主な原因は動脈硬化症です。

虚血性心疾患と歯周病の関連については多くの研究が行われており、歯周病は虚血性心疾患の発症率の上昇と関連することや、歯周病を有する者は有しない者と比較して虚血性心疾患の罹患率が有意に高いことが報告されています7。

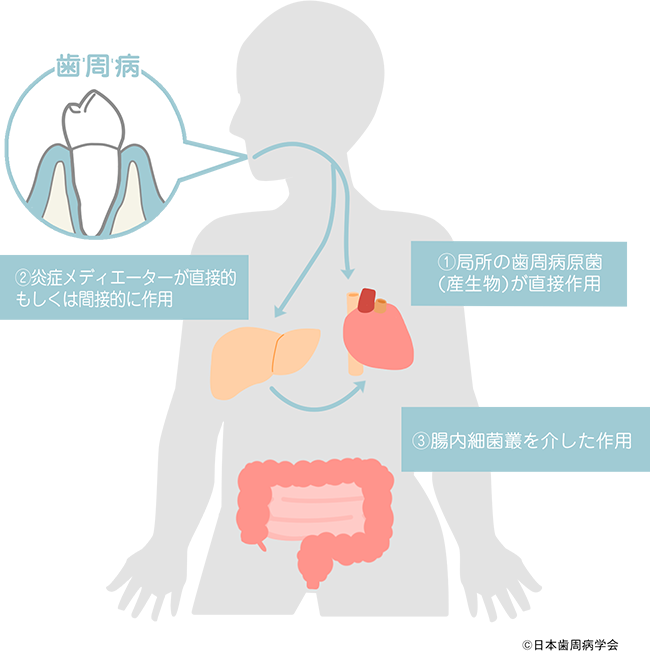

歯周炎が虚血性心疾患に及ぼす仮説メカニズム

韓国の約25万人を対象とした大規模な研究から、歯周病罹患者は冠状動脈性心疾患のリスクが高いこと、良好な口腔衛生管理と冠動脈疾患リスクの低下についての報告もあります8。

また本邦においては、歯周炎を有する者は有しない者と比較して冠動脈性心疾患に罹患している割合が有意に高いことが知られています9。

その関連メカニズムについては、口腔内の歯周病原細菌もしくはその産生物質が心血管局所において直接的に作用、歯周炎に起因する炎症性物質が心血管局所において直接的もしくは間接的に作用することや腸内細菌叢を介した作用も報告されています10,11。

その一方で米国心臓協会(AHA)からは、両疾患の関連性を報告する約500本の論文を比較検討し、歯周病が虚血性心疾患の発症や進行に影響を及ぼす十分なエビデンスがないことが報告されたこともあり12、今後はこれらの相関および因果関係について更なる解析が必要です。

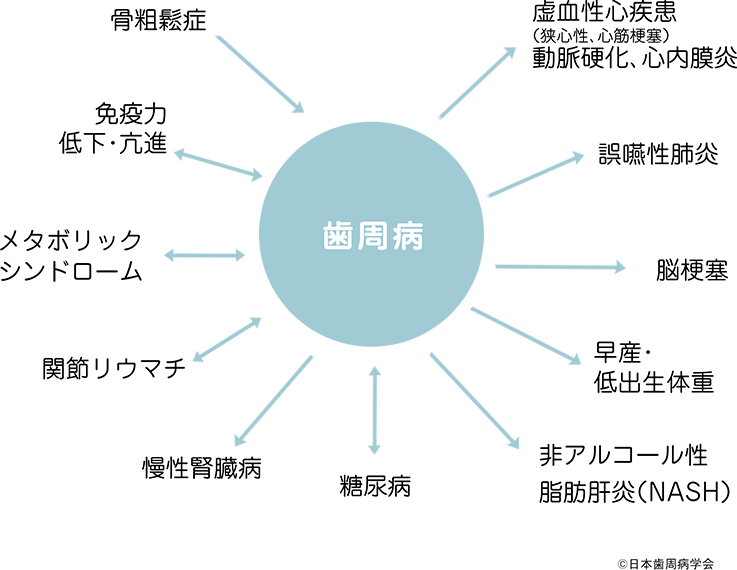

口の中の病気である歯周病が様々な全身の病気と関係することが知られています。

口の中の病気である歯周病が様々な全身の病気と関係することが知られています。他の章でも紹介されているように、歯周病にかかっていると血管の病気や糖尿病、低出生体重児出産・早産などの危険が高まるとともに、それに加えて、慢性腎臓病や誤嚥性肺炎にかかる危険性が高くなることが明らかになってきています。

ここでは、歯周病と慢性腎臓病と誤嚥性肺炎との関連について解説し、さらに高齢者に多い骨粗鬆症が歯周病の進行に与える影響についてのお話をします。

慢性腎臓病(以下CKD)は腎臓の機能が低下する病気で、症状はその進行度で異なりますが、腎機能が低下すると体に水や老廃物がたまってミネラルのバランスが保てなくなり、貧血が生じたり自分の力で尿を作ることができず体調不良が起きます。

重症になると血液透析や腹膜透析、腎移植などの腎代替療法が必要になり、生活の質が著しく低下してしまいます。

近年、歯周病にかかっているとCKDにかかる危険性も高まることが臨床研究で示されました。またその反対にCKDにかかっていると歯周病の病態も悪化することも報告されるようになり、糖尿病と歯周病との関連のように、この2つの病気には相互関係があると考えられています。

CKDにかかっていると、カルシウム吸収や骨の代謝を司るビタミンDの産生が低下し、体全体の骨の密度が減少するとともに免疫機能も低下するので、感染症である歯周病が発症しやすくなり、また歯周病が重篤化しやすいことが考えられます。

また反対に歯周病にかかっていると、歯周組織で作られた炎症物質が腎の線維化を促進するため腎機能の低下に繋がり、同じく歯周病細菌(P. gingivalis)の持つ毒素のリポ多糖(LPS)が血液の流れに乗って腎臓にたどり着き、尿蛋白の産生を亢進したりして、CKDの症状である腎の線維化を誘導することが研究で示されています。

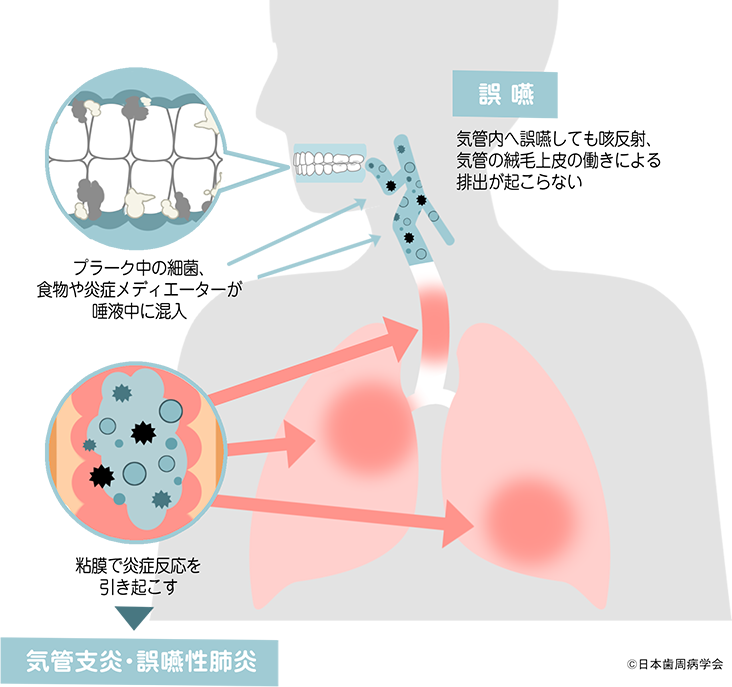

令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、日本人の死亡原因の4位が「肺炎」、5位が「誤嚥性肺炎」で、高齢者の肺炎の多くが誤嚥性肺炎といわれています。

誤嚥性肺炎は、口の中の食物、唾液、冑食道内容物などが、食道の方ではなく、声帯を越えて気管内へ誤って侵入すること(誤嚥)により発生する肺炎のことですが、それが起こることに気づく顕性誤嚥と、気づかない不顕性誤嚥があります。

とくに不顕性誤嚥は、食べたり飲み込んだりする嚥下反射や、咳き込む咳反射が低下している場合、無意識に口の中のものを繰り返し吸引することで生じ、これは寝たきりの高齢者で就寝時に反射が低下している方に高い頻度で起こります。

口腔清掃状態の悪い高齢者では、プラークに住んでいる歯周病菌や肺炎の原因菌などの無数の病原菌が存在し、それが唾液や食物残渣に混じった後に「誤嚥」が生じると、誤嚥性肺炎発症に繋がり、命をも脅かすことになります。

これらのことから、誤嚥性肺炎の発症予防には、誤嚥を生じないように食べたり飲み込んだりする機能(摂食嚥下機能)の維持や回復に努めること、さらに誤嚥が起きても肺炎発症の危険が軽減するよう、口の中をブラッシングによりプラークを追い出して口腔清掃を励行し、常に清潔に保つことが大切になります。

これらは口腔ケアと呼ばれますが、自分自身でそれが行えない寝たきりのお年寄りなどは、介助者のサポートが必須となります。

以上のように、CKDや誤嚥性肺炎もそれぞれが私たちの健康を損なう重大な病気ですので、プラークコントロールで口の中を清潔に保ち、歯周病に罹らない、または歯周病を悪化させないこと、さらに歯周病を早めにしっかりと治療することが、健康寿命の延伸にとって大切なキーワードとなります。

あなたのお口を歯周病から守る。プラークコントロールについて徹底解説!

骨粗鬆症は骨の量の減少と骨の組織の構造が脆弱になって骨折しやすい状態となる疾患で、男性よりも3倍女性に発症しやすく、とくに閉経後の女性に多く見られます。

手や足などの全身の骨と同じく、歯を取り囲んで歯根膜とともに歯を支えている顎の骨の一部である歯槽骨も骨粗鬆症の影響を受けます。歯槽骨も骨の密度が少なくなり骨が弱くなり、歯周病にかかると、その炎症刺激で骨が破壊されやすくなります。

また、閉経期の女性などで女性ホルモンが減少していると、骨の吸収を抑える効果も低下しているため、より骨の吸収が進み易いことも知られています。

さらに現在、骨粗鬆症の薬を長年服用している場合には、抜歯や歯槽骨に触れる歯周外科手術を受ける際には注意が必要であるとされていますので、該当する方は歯科医師に相談してみて下さい。

歯周病にかかっていると骨粗鬆症になりやすいわけではありませんが、骨粗鬆症の方は、歯周病にかからないよう、また放置をしないように注意する必要があります。

妊娠性歯肉炎は、妊娠中の女性にみられる歯肉炎であり、妊娠中の女性は一般的に歯肉炎や歯周炎になりやすく悪化しやすいとされています。

妊娠中、体内のホルモンバランスは変化し、プロゲステロンとエストロゲンが妊娠期間を通して増加し胎盤が発達していきます。これらのホルモンの増加は胎盤の発育だけでなく身体に様々な変化をもたらし、口腔内も例外ではありません。

プロゲステロンとエストロゲンの産生増大によって、口腔内では次のような変化がみられます。

これらの変化によって妊娠中の口腔内は歯肉炎に罹患しやすい環境となり、歯肉炎が進行すると歯周病の罹患へと繋がります。エストロゲン、プロゲステロンの産生は出産直前がピークとなり、その後、ホルモン量は低下していきます。

したがって出産後、歯周組織の状態は改善していきます。歯肉炎や歯周炎の原因はあくまで細菌であり、妊娠したことが原因で歯周炎になるわけではありません。

ですから、妊娠性歯肉炎や歯周病の予防と治療は基本的には通常の歯肉炎・歯周炎治療と同様になります。口腔内衛生指導、歯面清掃など、プラークコントロールを中心とした歯周炎治療を行い予防と改善を図ります。

ただし、妊娠中は体調の変化もあり十分なブラッシングが困難となることも考えられます。ですから妊娠前から良好な口腔衛生状態にしておくことも大切です。

妊娠中の歯科治療については、胎児へ影響が出やすい妊娠初期を避けて行う事が望ましいとされています。応急処置や胎児への影響のない治療であれば妊娠中の時期を問わず行えますが、主治医と相談の上治療を受けられることをお勧めします。

早産は妊娠22週以降38週未満の出産、低出生体重児出産は出生時の体重が2,500g未満児の出産のことです。

早産では低出生体重児出産であることが多く、低出生体重児は、出産後に医科的な管理が必要となったり、成長過程で呼吸器や循環器などの様々な疾患のリスクが上昇する可能性があるとされています。

早産・低出生体重児出産の危険因子は、年齢、喫煙、アルコール、人種などがあり、原因疾患は、多胎妊娠、頸管無力症、絨毛羊膜炎などがありますが、原因不明の場合もあります。近年の研究により、歯周病が早産・低出生体重児出産のリスク因子の一つである可能性が明らかにされてきています。

歯周病と早産・低出生体重児出産の関連についての研究は、1996年にアメリカで初めて報告されて以降、世界各国で多く行われています。

現在までの報告では、歯周病と早産・低出生体重児出産との関係についての結論は研究によって分かれていますが、2013年の国際的な専門家会議では、「歯周病は早産に対しオッズ比が2.47、低出生体重児出産に対しオッズ比が1.75であり、その影響は弱いながらもある」とされ(1)、2020年の総説論文では、「歯周病は早産に対する相対危険度が1.6-3.4、低出生体重児出産に対する相対危険度は2.0−4.0である」と報告されています(2)。

つまり、歯周病は早産・低出生体重児出産に対するリスク因子であるといえるでしょう。

一方、歯周病治療が早産・低出生体重児出産に与える効果については、「現在の研究結果からは妊娠期の歯周病治療(スケーリング・ルートプレーニング)は安全な処置であり歯周組織状態も改善するが、出産に影響を与えない」とされています(3)(4)。

しかし、早産・低出生体重児出産に対するリスクの高い集団については、歯周病治療が早産・低出生体重児出産のリスクを低下させる可能性があるともされています。(5)

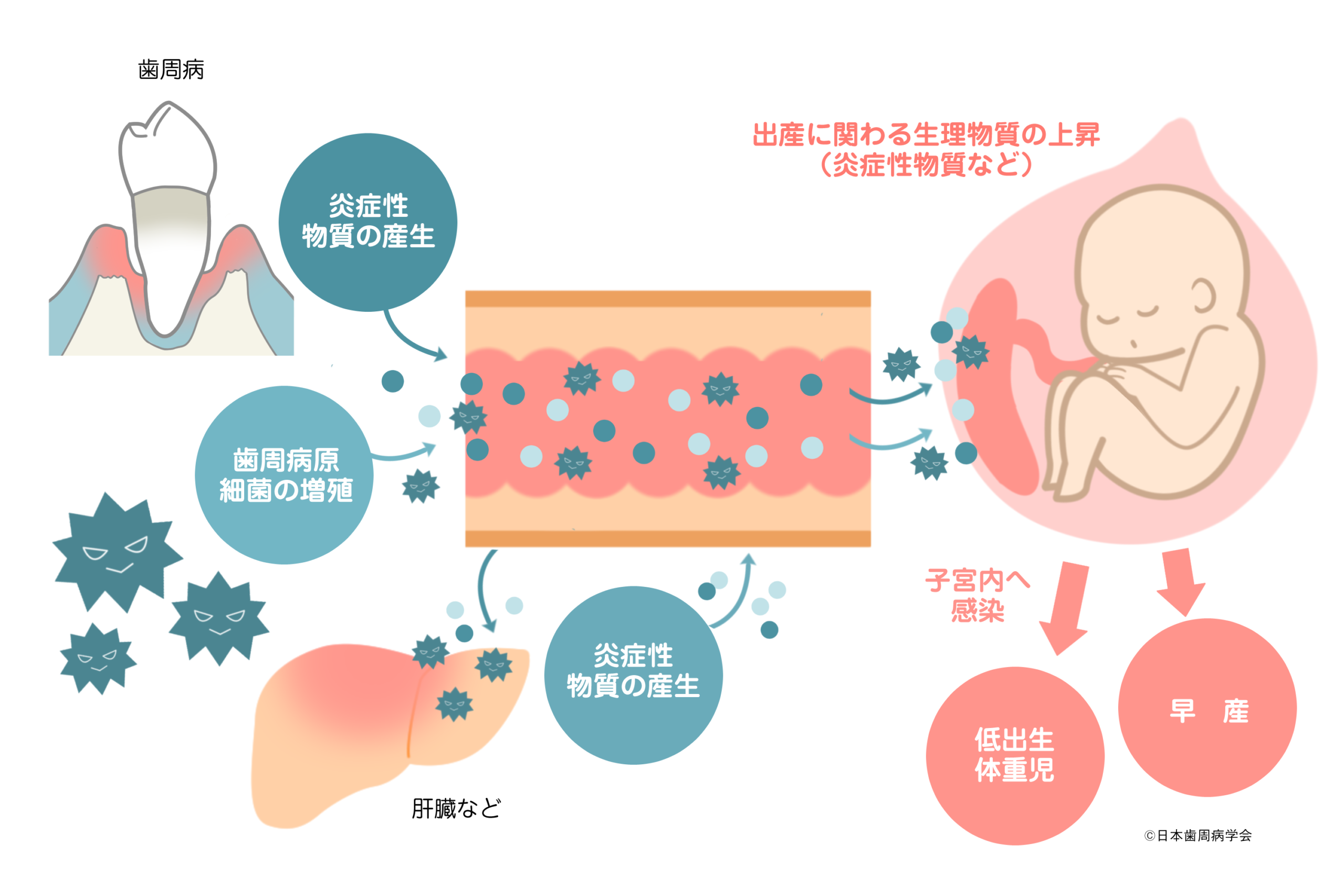

歯周病が早産・低出生体重児出産に与える影響には2つの経路が考えられています。

1つめは、歯周病原細菌によるものです。歯周病は、歯周病原細菌によって引き起こされる炎症疾患で、歯周病の口腔内では歯周病原細菌が増殖しています。

その細菌が口腔内から血中に入り、子宮や胎盤などに到達・感染し、早産・低出生体重児出産を引き起こすと考えられています。実際に、早産・低出生体重児出産の妊婦さんの胎盤から、歯周病原細菌が検出されたことも報告されています(6)。

2つめは、炎症性物質によるものです。

歯周病になると、口腔内や肝臓などで炎症性物質が産生され、血中のそれらの物質の濃度が上昇します。それらの炎症性物質は、分娩の開始に関わる物質と共通のものが多くみられます。

そのため、分娩時期前の歯周病による炎症性物質の上昇が、分娩の早期開始、つまりは早産を引き起こすと考えられています。

1) Ross R. Atherosclerosis – an inflammatory disease. N Engl J Med. 1999;340(2):115-26.

2) Danesh J, Wheeler JG, Hirschfield GM, Eda S, Eiriksdottir G, Rumley A, Lowe GD, Pepys MB, Gudnason V. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease. N Engl J Med. 2004; 350(14):1387-97.

3) Nakajima T, Honda T, Domon H, Okui T, Kajita K, Ito H, Takahashi N, Maekawa T, Tabeta K, Yamazaki K. Periodontitis-associated up-regulation of systemic inflammatory mediator level may increase the risk of coronary heart disease. J Periodontal Res. 2010;45(1):116-22.

4) Gordon DJ, Rifkind BM. High-density lipoprotein—the clinical implications of recent studies. N Engl J Med. 1989;321(19):1311-6.

5) Shimazaki Y, Saito T, Yonemoto K, Kiyohara Y, Iida M, Yamashita Y. Relationship of metabolic syndrome to periodontal disease in Japanese women: the Hisayama Study. J Dent Res. 2007;86(3):271-5.

6) Kudo C, Shin WS, Minabe M, Harai K, Kato K, Seino H, Goke E, Sasaki N, Fujino T, Kuribayashi N, Pearce YO, Taira M, Maeda H, Takashiba S. Analysis of the relationship between periodontal disease and atherosclerosis within a local clinical system: a cross-sectional observational pilot study. Odontology. 2015;103(3):314-21.

7) Bahekar AA, Singh S, Saha S, Molnar J, Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. Am Heart J. 2007;154(5):830-7.

8) Park SY, Kim SH, Kang SH, Yoon CH, Lee HJ, Yun PY, Youn TJ, Chae IH. Improved oral hygiene care attenuates the cardiovascular risk of oral health disease: a population-based study from Korea. Eur Heart J. 2019 Apr 7;40(14):1138-1145.

9) Senba T, Kobayashi Y, Inoue K, Kaneto C, Inoue M, Toyokawa S, Suyama Y, Suzuki T, Miyano Y, Miyoshi Y. J Occup Health. The association between self-reported periodontitis and coronary heart disease – from MY Health Up Study -. J Occup Health. 2008;50(3):283-7.

10) 多部田 康一.歯周炎と動脈硬化性疾患の関連メカニズムについて-Porphyromonas gingivalis の脂質代謝変動への作用-.日本歯周病学会会誌2013 年 54 巻 3 号 p.

245-251.

11) Xiao L, Huang L, Zhou X, Zhao D, Wang Y, Min H, Song S, Sun W, Gao Q, Hu Q, Xie S.Experimental periodontitis deteriorated atherosclerosis associated with trimethylamine N-oxide metabolism in mice. Front Cell Infect Microbiol. 2022 Jan 18;11:820535.

12) Lockhart PB, Bolger AF, Papapanou PN, Osinbowale O, Trevisan M, Levison ME, Taubert KA, Newburger JW, Gornik HL, Gewitz MH, Wilson WR, Smith SC Jr, Baddour LM. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association?: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2012;125(20):2520-44.

(1) Ide M, Papapanou PN. Epidemiology of association between maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes–systematic review. J Clin Periodontol. 2013 40 Suppl 14/J Periodontol. 2013 84(4 Suppl): S181-94.

(2) Bobetsis YA, et. al. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes. Periodontol 2000. 2020 83(1):154-174.

(3) Kim AJ et. al. Scaling and Root Planing Treatment for Periodontitis to Reduce Preterm Birth and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Periodontol

2012;83:1508-1519.

(4) López NJ, et. al. Effect of periodontal treatment on preterm birth rate: a systematic review of meta-analyses. Periodontol 2000. 2015 67(1):87-130.

(5) Michalowicz BS, et. al. The effects of periodontal treatment on pregnancy outcomes. J Clin Periodontol. 2013 40 Suppl 14/J Periodontol. 2013 84(4 Suppl): S195-208.

(6) Han YW et.al. Term stillbirth caused by oral Fusobacterium nucleatum. Obstet Gynecol. 2010 15(2 Pt 2):442-5.

これを読めば、

歯周病がどのような病気なのかを知ることができます。