歯周病は、歯の周囲の組織に生じる疾患の総称です。

歯肉炎や歯周炎という言葉を聞いたことがあるとは思いますが、これらが歯周病の主な疾患です。

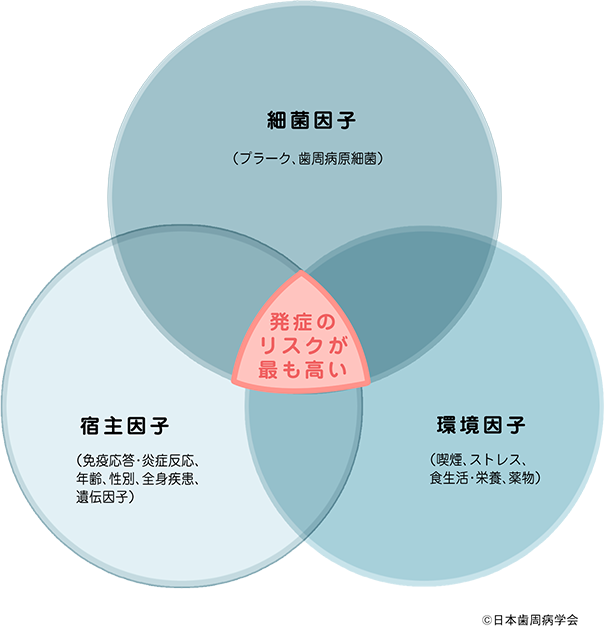

歯周病はプラーク(細菌の塊)に対する、生体の免疫反応による炎症性疾患です。

細菌因子(ポケット周辺やポケット内の細菌、プラーク)、環境因子(喫煙、ストレス、薬物等)、宿主因子(患者さん自身の体質、全身疾患等)が関係すると考えられます。

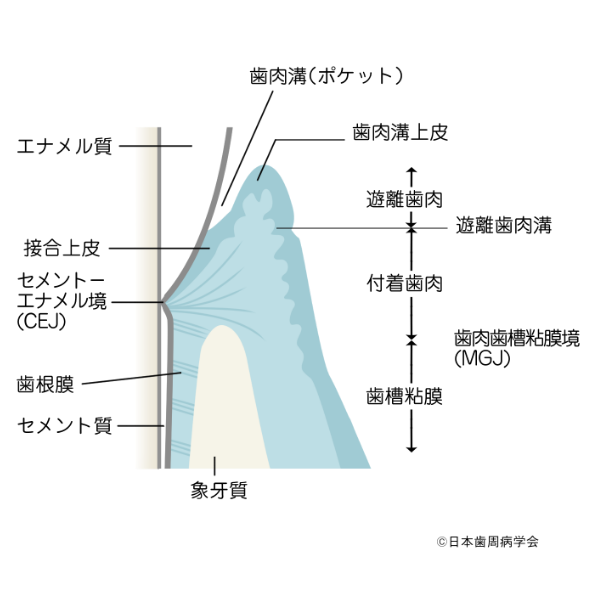

健康な歯肉は薄いピンク色で、歯と歯の間の三角形の歯肉を歯間乳頭歯肉と呼び、歯肉の表面にはスティップリングと呼ばれる多数の小さなくぼみが見られます。

歯と歯肉の境界をポケットと呼び、歯周病の進行によってポケットは深くなります。

歯周病が進行すると、歯肉炎や歯周炎という状態になります。次はそれぞれについて詳しくご説明します。

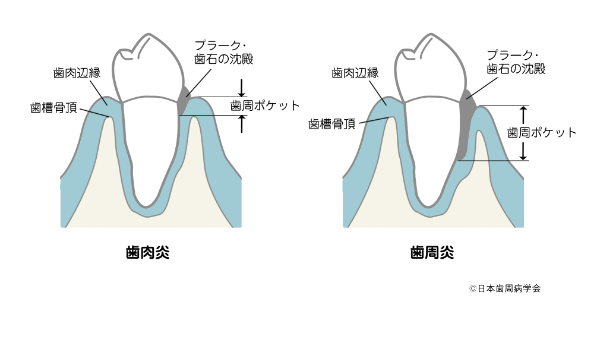

歯の周囲の骨(歯槽骨)の破壊(吸収)が無く、歯肉が腫れることで相対的にポケットが深くなった状態を歯肉ポケット(仮性ポケット)と呼び、病名は歯肉炎です。

歯槽骨吸収や歯根と歯槽骨の間にある歯根膜の破壊があり、ポケットの底部が歯根の先端方向に移動した状態を歯周ポケット(真性ポケット)とよび、その場合の病名は歯周炎です。

歯肉炎では、歯間乳頭歯肉や辺縁歯肉が赤く腫れたり、歯ブラシ時の出血等を認めます。痛みなどを感じないため、放置されてしまうことが多いです。

歯周炎では、歯肉の発赤、腫脹、膿瘍形成、ブラッシング時の痛みや出血、歯周ポケットからの排膿、歯槽骨吸収、歯の動揺、歯の移動や口臭等を認めます。

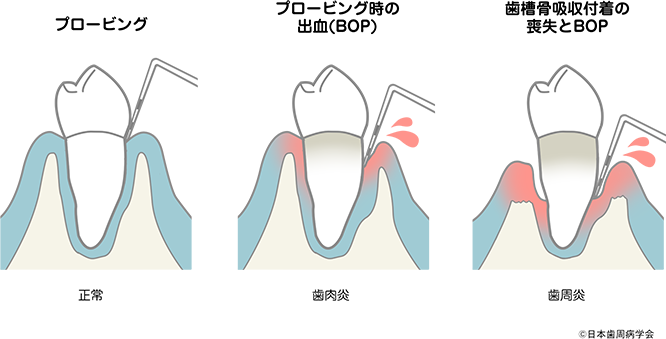

歯周ポケットの深さ(プロービング深さ)の測定には、歯周プローブを使用し、歯周組織の破壊程度や歯周治療に対する組織の反応性を評価します。歯周プローブをポケットに挿入し、深さを測定することをプロービングといいます。

プロービング時の荷重は25 g程度(爪と指の間にプローブを入れた時に、指の色が白く変わる程度の圧)が適切で、歯肉に炎症が無いもしくは少ない場合は、プロービング時に抵抗感があり、プローブはポケット底部に到達しません。

一方炎症が強く、歯槽骨吸収や歯根膜の破壊が有る場合は、プローブはポケット底部を貫通し、プロービング時に出血(Bleeding on probing; BOP)を認めます。

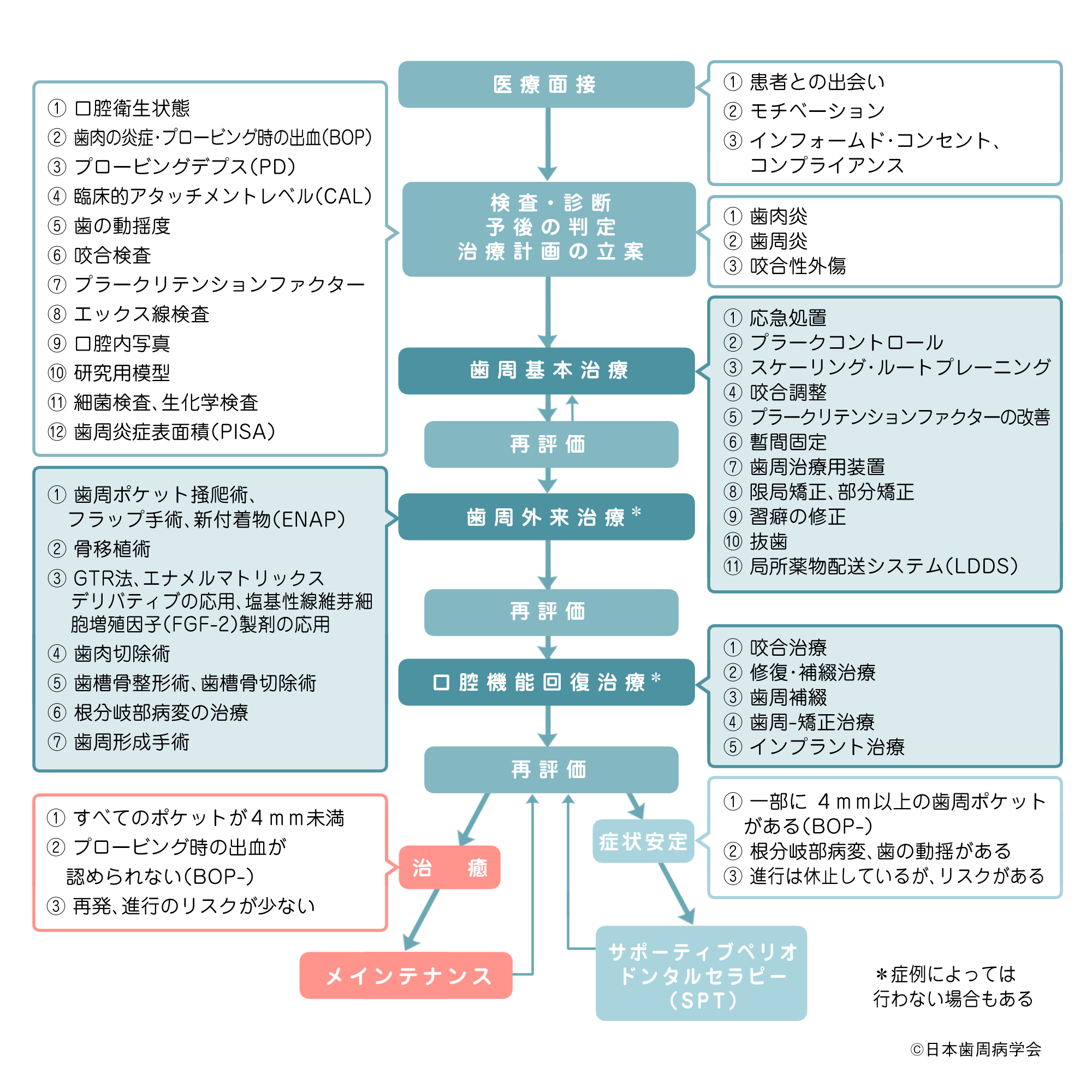

歯周組織検査(歯周精密検査)では、歯の動揺度、プロービング深さ、BOPおよびプラークの付着状態(plaque control record; PCR%)の検査を行い、エックス線検査の結果と併せて、診断名を決定し、治療計画を立案して、歯周病治療を開始します。

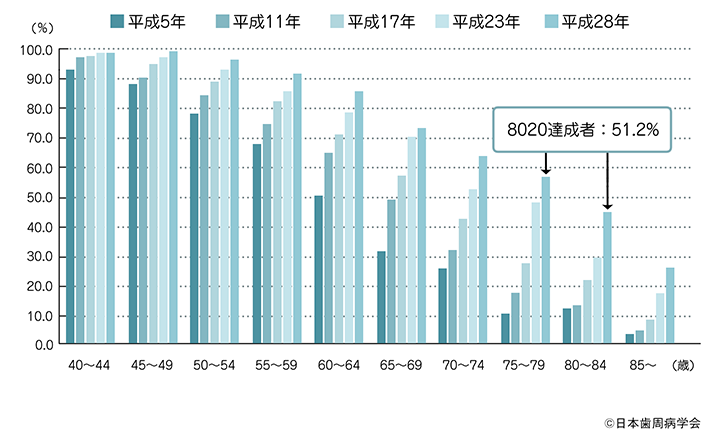

80歳になっても自分の歯を20本以上残すことを目標とする8020(ハチマルニイマル)運動は、1989年に開始され、開始当時の8020達成者は10%未満でしたが、2011年の歯科疾患実態調査では40.2%、2016年の調査では51.2%に増加しました。

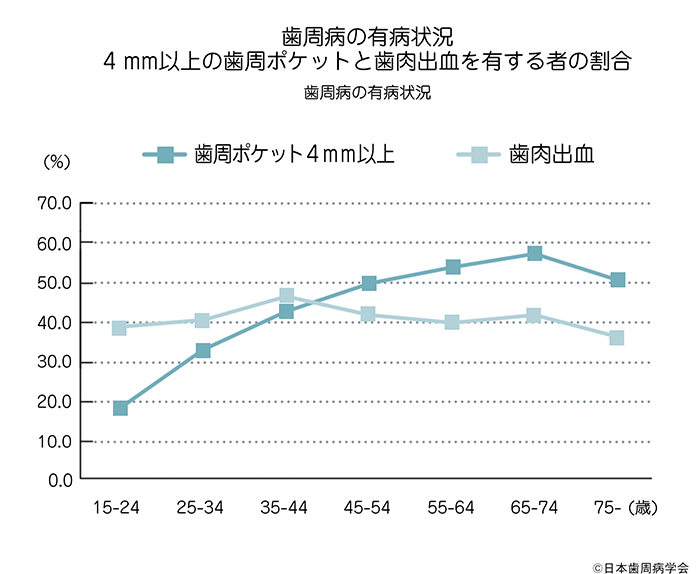

本人の歯周病の有病状況について、2016年の歯科疾患実態調査で歯周ポケットと歯肉出血の2点で評価が行われ、45歳以上で50%を超え、65~74歳で約60%に達しました。つまり、半数以上の高齢者は20歯以上の歯を有し、残存歯の約60%は歯周炎に罹患していることになります。

歯周病は、細菌感染による炎症疾患であるとともに、歯科疾患の中で唯一の生活習慣病です。そして、糖尿病をはじめとする多くの全身疾患と関係することが明らかになりつつあるため、歯周病の治療においては、局所の原因因子を除去するだけでなく、全身的な管理が重要です

そのためには、歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケア、医科との連携および患者自身によるセルフケアが非常に重要です。

これを読めば、

歯周病がどのような病気なのかを知ることができます。